Regelmäßige Stellung des Zeitworts im deutschen Satze

Hinweis: Dieses Kapitel ist derzeit noch in Bearbeitung. Die angezeigten Informationen könnten daher fehlerhaft oder unvollständig sein.

| Buch | Matthias (1929): Sprachleben und Sprachschäden. Ein Führer durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. |

|---|---|

| Seitenzahlen | 385 - 386 |

Nur für eingeloggte User:

| Unsicherheit |

|---|

In diesem Kapitel behandelte Zweifelsfälle

| Text |

|---|

|

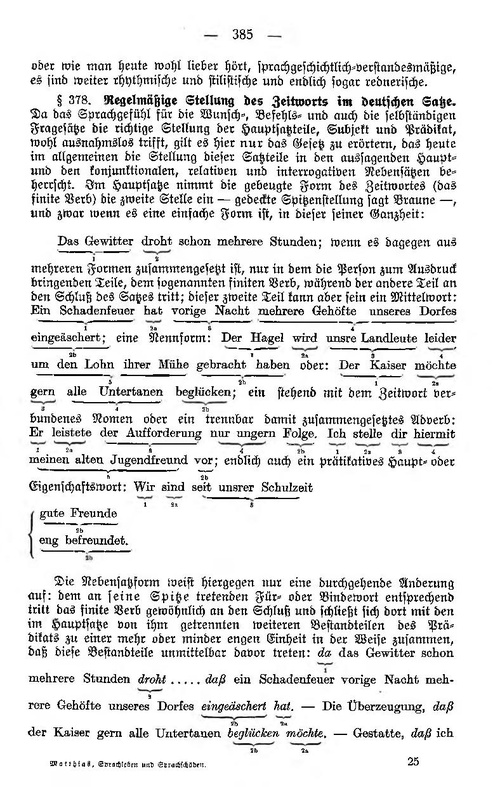

Da das Sprachgefühl für die Wunsch-, Befehls- und auch die selbständigen Fragesätze die richtige Stellung der Hauptsatzteile, Subjekt und Prädikat, wohl ausnahmslos trifft, gilt es hier nur das Gesetz zu erörtern, das heute im allgemeinen die Stellung dieser Satzteile in den aussagenden Haupt- und den konjunktionalen, relativen und interrogativen Nebensätzen beherrscht. Im Hauptsatze nimmt die gebeugte Form des Zeitwortes (das finite Verb) die zweite Stelle ein — gedeckte Spitzenstellung sagt Braune —, und zwar wenn es eine einfache Form ist, in dieser seiner Ganzheit: Das Gewitter droht schon mehrere Stunden; wenn es dagegen aus mehreren Formen zusammengesetzt ist, nur in dem die Person zum Ausdruck bringenden Teile, dem sogenannten finiten Verb, während der andere Teil an den Schluß des Satzes tritt; dieser zweite Teil kann aber sein ein Mittelwort: Ein Schadenfeuer hat vorige Nacht mehrere Gehöfte unseres Dorfes eingeäschert; eine Nennform: Der Hagel wird unsre Landleute leider um den Lohn ihrer Mühe gebracht haben oder: Der Kaiser möchte gern alle Untertanen beglücken; ein stehend mit dem Zeitwort verbundenes Nomen oder ein trennbar damit zusammengesetztes Adverb: Er leistete der Aufforderung nur ungern Folge. Ich stelle dir hiermit meinen alten Jugendfreund vor; endlich auch ein prätikatives Haupt- oder Eigenschaftswort: Wir sind seit unsrer Schulzeit gute Freunde eng befreundet. Die Nebensatzform weist hiergegen nur eine durchgehende Änderung auf: dem an seine Spitze tretenden Für- oder Bindewort entsprechend tritt das finite Verb gewöhnlich an den Schluß und schließt sich dort mit den im Hauptsatze von ihm getrennten weiteren Bestandteilen des Prädikats zu einer mehr oder minder engen Einheit in der Weise zusammen, daß diese Bestandteile unmittelbar davor treten: da das Gewitter schon mehrere Stunden droht ..... daß ein Schadenfeuer vorige Nacht mehrere Gehöfte unseres Dorfes eingeäschert hat. — Die Überzeugung, daß der Kaiser gern alle Untertanen beglücken möchte. — Gestatte, daß ich $Seite 386$ dir meinen alten Jugendfreund vorstelle — da wir seit unserer Schulzeit immer gute Freunde geblieben sind. Ehedem//1 Über das allmähliche Werden des heutigen Systems vgl. bes. Wunderlich, Umgangssprache (S. 257 ff.); Braune, Zur Lehre von der deutschen Wortstellung, in der Festgabe für R. Hildebrand (S. 24 ff.): O. Behaghel, Zur deutschen Wortstellung, Wissensch. Beihefte 17 und 18 zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (1900), S. 233—251.// war im Haupt- wie Nebensatze größere Freiheit der Stellung möglich. Man darf sich demgegenüber auf der einen Seite freuen, wie einfache Mittel unsre Sprache — und sie allein von allen — in diesen Stellungsveränderungen gefunden hatte, um einmal Haupt- und Nebensatz auch äußerlich deutlichst voneinander zu scheiden und das andre Mal jede Satzart als ein in sich geschlossenes Ganzes darzustellen; umschließt doch einmal das finite Verb und der andere Bestandteil des Prädikats, dann wieder die Nebensatzeinleitung und die gesamte Satzaussage die andern Satzteile. Die Prosa unserer Klassiker zeigt denn auch fast durchgehend diese Regelung. |

| Zweifelsfall | |

|---|---|

| Beispiel | |

| Bezugsinstanz | Literatursprache |

| Bewertung | |

| Intertextueller Bezug |